横浜国立大学理工学部建築都市環境系学科卒

一級鉄筋技能士

唎酒師

狂人のごとく特定の分野、中小企業を理解し、国の補助金を獲得します。最近は中小企業のM&Aにも挑戦中

2020年2月以降、コロナウイルス感染症の影響により、多くの企業・労働者に対し、自宅待機・外出自粛が求められることとなりました。

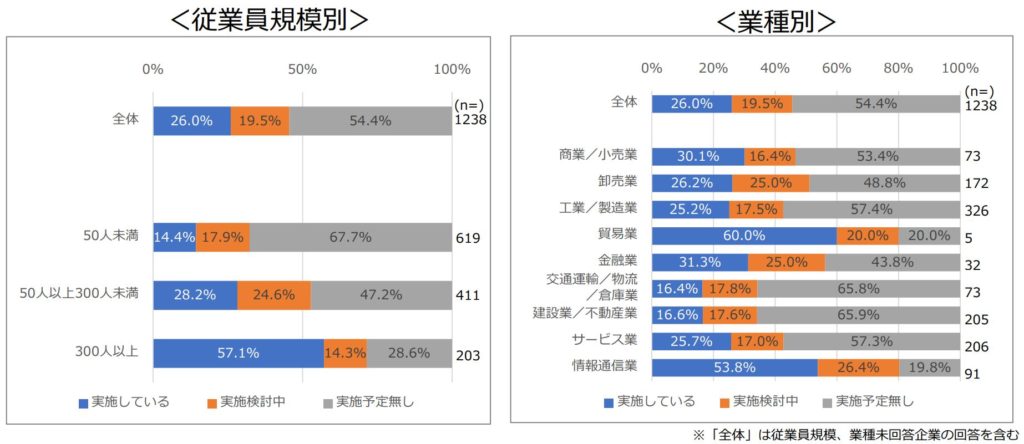

この結果、企業でのテレワーク導入が求められるようになりましたが、企業形態や業種によってはテレワーク導入が難しく、実際には30%未満と導入が進んでいないのが実情です。

建設業ではテレワークの導入は進んでいるのでしょうか?

グラフを見て頂いてわかる通り、残念ながら建設業・不動産業では16.6%と、全体平均よりも導入が進んでいないという結果が出ています。

そこで、今回は建設業とテレワークについて考えてみようと思います。

目次

建設業のテレワーク

そもそも、テレワークとはどのような働き方なのでしょうか?

昨今、情報番組などでテレワークが取り上げられていますが、これによると「在宅勤務」のイメージが強く、自宅でパソコンを使って仕事をすることをテレワークとしてとらえている方も多いようです。

日本テレワーク協会によれば、テレワークとは

「情報通信技術(ITC=Information and Communication Technology)を活用した、場所や時間にとらわれない柔軟な働き方」

のことです。

これら、テレワークに関する説明を見ると、工事現場にある現場事務所はサテライトオフィスと言えなくもないですね。

テレワークとは何かを理解できたところで、建設業のテレワークについて具体的に見ていきましょう。

工事現場のテレワーク:評価×

建設現場で働く作業員がテレワークをするということを考えてみて下さい。

現場作業はパソコンを使って遠隔で出来るものではありません。

国土交通省の資料によれば、遠隔地の熟練者による効率的な遠隔作業指示等が今後期待される技術として挙げられています。

しかし、実際に建設現場で働いたことがある方ならこの考えがいかに高難易度であるかご理解いただけるでしょう。

建設工事の現場のマネジメントは人と人とのコミュニケーションが非常に大切になってきます。

図面や多種類の業者の作業が複雑に絡み合う工事現場において、正確な図面、正確な工程、正確なその日の工事現場状況把握(雨などの危険予知)、正確な安全通路の確保…etc

これらすべての事項が業者間で完璧に伝達され、全て打合せ通りに業者が行動できる場合にのみ、上記の「遠隔地の熟練者による効率的な遠隔作業指示等」は効果を発揮します。

単なる時短効果だけで導入しただけでは逆効果です。現時点でこのような理想的なマネジメントをできる企業は少なく、ほとんどの建設会社ではテレワークの導入は現実的ではないということですね。

現場監督とテレワーク:評価×

現場監督の仕事は、作業管理・工程管理だけでなく、実際に現場で起きる様々な問題に対処するといった、現場にいなければできない仕事もあります。

実際、天候不良などで現場がストップしない限り、現場監督の仕事の8割以上が工事現場にあるのです。

もちろん、社内でのデスクワークもありますので、その部分のみをテレワークとする方法はないわけではありません。

設計士とテレワーク:評価◎

一方、設計士は、パソコンとCADソフトがあれば在宅勤務が出来ます。

ただし、最近ではBIMを導入している企業もあるため、実は思うほどテレワークは簡単ではないのです。

「BIMソフトを家庭用のスペックの低いパソコンにインストールして使うことが出来ない」「セキュリティ」等の問題点もありますが、この点はうまく国の補助金を利用することで環境を整備することができれば難しい問題ではないでしょう。

住宅展示場とテレワーク:評価◎

住宅展示場は、家を建てたいと考えているお客様に、実際の建物を見て、触って、実感してもらい、商談を進めていくためのものです。

そのため、お客様の来場ありきで成り立っています。

ですが、バーチャルリアリティシステムの導入や、ライブ映像配信などの導入によって、お客様を展示場に迎えることなく営業活動が出来ます。

ただし、この場合問題となるのはお客様側のインターネット環境です。

そのため、スマホやタブレットでもライブ映像などがみられるように、企業側での工夫が必要となります。

また、営業担当者が住宅展示場内の事務所で密集しないような工夫も必要です。

事務系職種とテレワーク:評価◎

建設会社の中には、現場監督や設計士の仕事を支える、経理や人事、総務と言った事務系職種に従事する方々もいます。

この様な事務系職種の方の場合、クラウドでデータを共有できれば在宅勤務は可能です。

一部問題となるのは、経理ソフトですが、インストール済みのパソコンを貸与することで問題は解決します。

一番のポイントは現場での進捗を正確に財務指標に反映させることになります。

要は、直接原価と間接原価、どの工事がどの程度まで完了しているのか正確に把握できればテレワークは十分効果を発揮します。

テレワーク導入の課題

さて、ここまで職種ごとにテレワーク導入の可能性を見てきました。

では、実際にテレワークを導入する際の課題について考えてみましょう。

前提となる経験や知識、リーダーシップ教育が必須

建設業は、コミュニケーションが非常に重要な業界です。

コミュニケーションを適切にとりながら、リーダーシップを発揮するには、経験や知識が必須になります。

現場経験も豊富でリーダーシップもある方が、作業効率化を目的としたテレワークを実施することは非常に有効な手段となり得るでしょう。

しかしながら、そもそも経験や知識、その他諸々のコミュニケーション技術が欠けている非熟練の若手建設業従事者がいきなりテレワークで現場を管理しても、効果的に実施できるはずがありませんね。

テレワークは単なる人材不足解決手段にはならないと考えてよいでしょう。

データの流出

個人住宅の設計図や契約書、見積書などは個人情報ですので、当然、流出してはならないデータです。

さらに、大型の商業ビルやオフィスビル、道路やトンネルなどの設計図ともなれば、その情報の流出先によっては、大きな犯罪へとつながってしまう可能性も否めません。

つまり、どこまでセキュリティを対策できるのかといった課題を解決することが、テレワーク導入の促進につながるといえるでしょう。

作業環境の改善

BIMソフトの推奨する動作環境を持たないパソコン上では、BIMソフトは重すぎて操作性が悪くなります。ということは、作業効率が低下するということなのです。

つまり、BIMソフトを自宅に持ち帰るには、BIMソフトがインストールされている会社のパソコンを持ち帰る必要があるということなのです。

大手企業なら、設計・施工に携わり、BIMの操作を必要とされている社員すべてに、BIMソフトがインストールされたパソコンが貸与されていることでしょう。

その為、そのパソコンをそのまま自宅に持ち帰って仕事をすることも不可能ではありません。

ですが、中小企業の中には、社員全員の台数を揃えることが難しく、複数人で共有している企業も少なくありません。

つまり、BIMソフトを持ち出せる社員が限られてくるのです。

また、BIMソフトの多くはネットワークライセンス認証を使っていますので、自宅に持ち帰って使うためには、サーバーへのアクセスが問題となってきます。

クラウドを活用するという方法もありますが、この場合、やはりセキュリティ対策が課題となります。

まとめ

テレワーク導入には、ここで挙げた課題のほか、労務管理の方法や評価方法など様々な課題があり、「明日からテレワークに変更!」などと、いきなり変更することは出来ません。

まずは、自社の現状と目標を設定することから始めましょう。

以下のリンクでも相談できるようです。

厚生労働省では「テレワーク総合ポータルサイト」を解説し、テレワーク全般に関する情報の発信や、相談窓口を設けています。

また、一般社団法人日本テレワーク協会の公式HPでも、テレワークに関する様々な情報を発信しています。

どこに相談すれば良いのかわからないという方は、まずはこの2つのサイトにアクセスしてみることをお勧めします。