横浜国立大学理工学部建築都市環境系学科卒

一級鉄筋技能士

唎酒師

建設業の現場では、図面と実際の施工との間に大きなギャップが存在します。

鉄筋工事業者が一番重要視しているのは、間違いなく施工性です。

特に鉄筋工事においては、設計者が机上で細かく指定した配筋リストが、そのまま現場に降ろされることが少なくありません。

一見「理想的」に見えるその図面も、施工性や作業環境を考慮しなければ、現場の職人にとってはただの“苦行リスト”でしかありません。

「なぜこんな無茶な配筋指定を?」

――鉄筋工事に携わる職人たちのため息は、設計と施工の乖離を象徴しています。

本記事では、その現場の声と背景にある政治・経済の要因を掘り下げ、日本の建設業が直面する構造的な問題を考えていきます。

目次

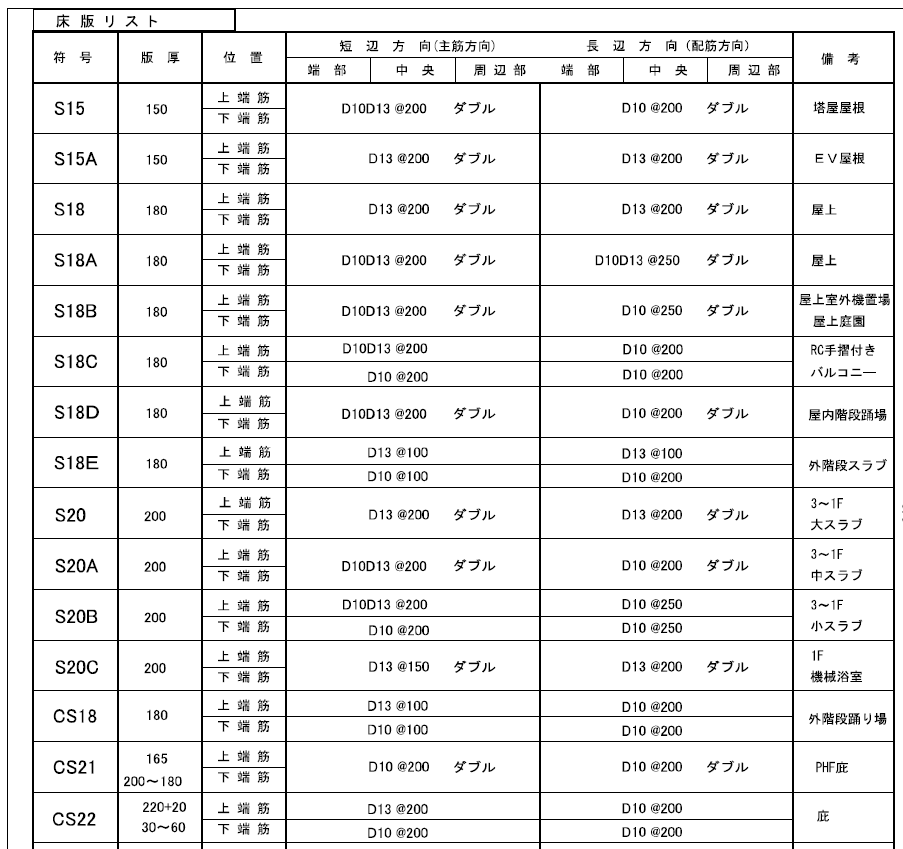

設計者「スラブのリストこれな」

設計者「S18、S18A、S18B、S18C、S18D、S18E・・・・」

「・・・・( ゚Д゚)」

設計者「D10とD13のダブル配筋で~・・」

図面上の指示は一見「効率的・理想的」に見えるかもしれません。

しかし、その細かすぎる指定が、実際に現場で鉄筋を組み立てる作業員にとってどれほどの負担になるか――。

机上での「美しい配筋図」と、現場での「限られた時間・スペース・人員」の間には、大きなギャップがあります。

実際の施工では、鉄筋を運び、曲げ、結束していく作業に相当な労力が必要です。

配筋リストが細かすぎれば、作業効率は一気に低下し、ミスのリスクも高まります。

一回自分でやってみてはいかがでしょうか?(^^)

現場の声を無視した設計は、ただの「図面上の理想」にすぎません。

もし設計者自身が実際にスラブ配筋を一度でも体験してみれば、配筋リストの書き方が大きく変わるはずです。

施工性を考慮しない設計は、現場にとって“迷惑”そのもの。

設計と施工の両方の視点を持ち、バランスの取れた指示が求められています。

政治家が悪い

日本の消費者物価指数は3%を超えています。

このインフレは典型的なコストプッシュ型インフレであり、建設業を含む多くの労働現場では、賃金の上昇を伴っていません。

材料費や燃料費だけが高騰し、現場の従事者はより厳しい労働環境に追い込まれています。

根本的な原因は、アベノミクス以降の「異次元金融緩和」による円安誘導と、大企業を優遇する産業政策にあるといえるでしょう。

これらの政策は株価や大企業の業績を押し上げましたが、その裏で中小企業や現場労働者に負担を押しつける結果となりました。

その「ツケ」をもっとも強く背負わされているのが、建設業の従事者たちです。

人手不足の中で配筋のような重労働をこなし、賃金はほとんど上がらない。

政治家が言う「トリクルダウンの賃上げの波」は現場には届いていません。

群馬県の場合、参議院選挙で当選した清水まさと議員が国会で「建設キャリアアップシステムをもっと普及させろ」と発言しました。

https://www.sangiin.go.jp/japanese/kaigijoho/shitsugi/217/s027_0321.html

賃上げが発生しない中で、なぜ更に負担を増やす取り組みを推進するのか?・・・・はあ?( ゚Д゚)

現場からすればこれは的外れで、実態を理解していない「空論」に過ぎません。

建設業の本当の課題は、制度を普及させることではなく、物価上昇と実賃金の乖離を是正し、現場労働者が安心して働ける環境を整えることです。

その為には、構造設計の在り方を根本から見直すべきではないでしょうか。

机上の理想を押し付けるだけでなく、施工性・コスト・現場の労働環境を総合的に考慮した設計思想が必要です。

設計と施工の乖離を放置したままでは、日本人の建設業労働者はますます現場を離れ、技能や経験を継承できなくなってしまいます。

その結果として、施工不良や品質不良の建物が増加し、社会全体の安全性が損なわれる危険性すらあります。

今こそ、現場と設計の対話を重ね、真に持続可能な建設産業のあり方を問い直す時期に来ているのです。

SNSで良く見る中国の不良施工の現場を日本で見る事ももう遠い未来ではないでしょう。

「実質の負担ゼロ」を名目とした増税を推進する日本の政治家は鬼畜。

鬼畜の刃 無限増税編ですね。