横浜国立大学理工学部建築都市環境系学科卒

一級鉄筋技能士

唎酒師

狂人のごとく特定の分野、中小企業を理解し、国の補助金を獲得します。最近は中小企業のM&Aにも挑戦中

事業主が事業を継続する中で、新たな販路を拡大するために必要なPR活動や、新商品の開発、作業効率向上のためのシステム導入や、機器導入などを行う際に係る経費を国が補助してくれる制度があります。

その一つが「小規模事業者持続化補助金」です。

この記事では、この制度の概要と、実際に申請して採択された事例をご紹介します。

小規模事業者持続化補助金の目的と対象

先ずは、この「小規模事業者持続化補助金」の目的と受給対象となる事業者について見ていきましょう。

詳細は中小企業庁のHPをチェックすることが一番良いです。

以下の項目では、抜粋したポイントをご紹介していきます。

小規模事業者の支援が目的の補助金

「小規模事業者持続化補助金」は、小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更に対応するため、自ら作成した経営計画に基づく販路開拓等の取組を支援するものです。

「被用者保険の拡大」「賃上げ」などの制度変更に対応するために、販路の拡大を図ったり、生産性向上のための設備投資をしたりといったことに対し、それら事業に係る経費の一部を補助することで、地域の雇用・産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることが目的の補助金になっています。

小規模事業者について

では、補助の対象となっている「小規模事業者」や「一定の要件を満たす特定非営利活動法人」とは、どのような事業者なのでしょうか?

この補助金の対象者は、以下の5つの要件をいずれも満たす日本国内にある小規模事業者等であることが条件となります。

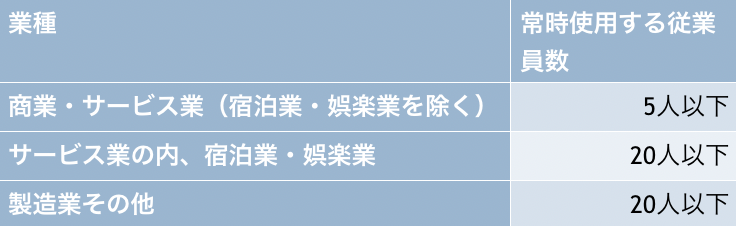

業種別の従業員数で対象を判断する

小規模事業主とは、以下の表にある業種別の従業員数で判断します。

ただし、この従業員数に当てはまったとしても、補助金の対象とならない事業者等もあります。

詳細は、中小企業庁のHPを確認しましょう。

補助の対象となる経費と補助額は?

次に、補助の対象となる経費と補助金の額についてご説明します。

対象となる経費とは?

補助の対象となる経費は、次の3つの条件をすべて満たすものとなります。

1.使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費

2.交付決定日以降に発生し、対象期間中に支払いが完了した経費

3.証拠資料等によって支払金額が確認できる経費

これら経費について、例えば対象事業を実施する期間中に、機器やソフトウェアを購入し、代金を支払ったとしても、実際にこの新しく導入した機器などを使用して、事業に取り組んでいない場合には、支払い対象経費にはなりません。

また、経費の支払い方法についても決まりがあります。

補助対象経費の支払いは、銀行振り込みが大原則となっています。特に、10万円超の支払は、現金支払いは認められていません。

クレジットカードでも支払いも、引落日が対象事業の期間中のみ認められます。

その他にも、細かい決まりがありますので、必ず「募集要項」を隅々まで確認しましょう。

補助額・補助率は?

【補助率】

補助対象経費の2 / 3 以内

【補助上限額】

50万円

ただし、以下の場合は上限額が変わります。

1.「認定市区町村による特定創業支援等事業の支援」を受けた小規模事業者

(ア)100万円」

複数の小規模事業者等が連携して取り組む共同事業の場合

2.複数の小規模事業者等が連携して取り組む共同事業の場合

(ア)1事業者当たりの補助上限額 × 連携小規模事業者等の数

(イ)500万円

採択率は約70%

採択の審査は、郵送された電子媒体を使って行われます。

採択審査は、基礎審査と加点審査があり、基礎審査は「要件を満たしているか」や「書類がそろっているか」といった基本的な部分のみを審査します。

重要なのは加点審査で、提出した「経営計画書」「補助事業計画書」の内容について審査をします。

評価の観点としては、その事業の有効性や適切性、妥当性です。

無理な計画を立てず、実行可能であることが重要です。

採択率は、平成31年度(令和元年度)の事業で平均70%ほどでした。

自力で採択を勝ち取る方法

さあ、ここからが本題です。

本補助金は、国の予算で適正な事業者に配布されるものです。

経産省などで公表されているその事業年度の予算は、どのような考えに基づいて確保されたものなのかをもう一度確実に把握しておきましょう。

国が定義している課題を解決する計画書を書く

何度も確認しますが、本補助金は、国の予算から(税金から)配布されるものです。

国の税金をありがたく使用できるわけなので、国が抱えている悩み/課題を解決する事業計画書を提出しなければ採択されません。

では、国が抱えている悩み/課題とはいったい何でしょうか?

今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更とはつまり「増税」のことを指しています。

要は、「増税するけど、お金あげるからもっと効率よく商売してね!」といっているわけです。

なぜこのようなことをするのか?その大きな理由は少子高齢化です。

特に、建設業においては、就労人口の減少が深刻で、若年人材の確保と技術承継が問題視されています。

人口が減少し、さらに新型コロナウィルス感染症の影響で事業者が減ってしまうと、納税額も減少してしまうので国もこの問題に関しては非常に困っています。

設備投資にかける資金は補助してあげるから、その代わり事業を存続させてしっかり納税してね!といっているわけです。

国がこのような仕組みを用意している限り、補助金を最大限勝ち取って、今後に備えなければなりません。

実際に事業計画書を書いてみよう

補助金の背景が分かったところで、実際に申請書/事業計画書を書いてみましょう。

企業概要

まずは自社の概要を簡単に記載します。

採点するのは中小企業診断士です。

中小企業診断士の方に分かりやすく、「売上高増加率<限界利益増加率<経常利益増加率」が企業の理想のバランスだと認識していることを明記してあげます。

このバランスは所謂教科書通りの企業の理想バランスです。

ここの部分をもう少し具体的に記載し、定量的な目標を設定して頑張っている企業なんだという姿勢をアピールします。

さらに、人材確保が困難で、生産性の向上のために設備投資が必要である旨を記載します。

企業概要はこれで完成です。

顧客ニーズと市場の動向

続いて、顧客ニーズと市場の動向を記載します。

ここでは、現状の顧客の状況について記載していきます。

過去3年間程度の売上高の内訳を分析し、どのような顧客の傾向にあるのか、そして今後はどのような内訳になりそうなのかを記載します。

続いて、市場の動向です。

ここは定番なので、以下のような定番内容を記載します。

参考資料は国交省や経産省、中小企業庁といった内閣府関連が公表している資料を使用すると良いでしょう。

「低コストニーズ」という言葉について少し深堀りしてみます。

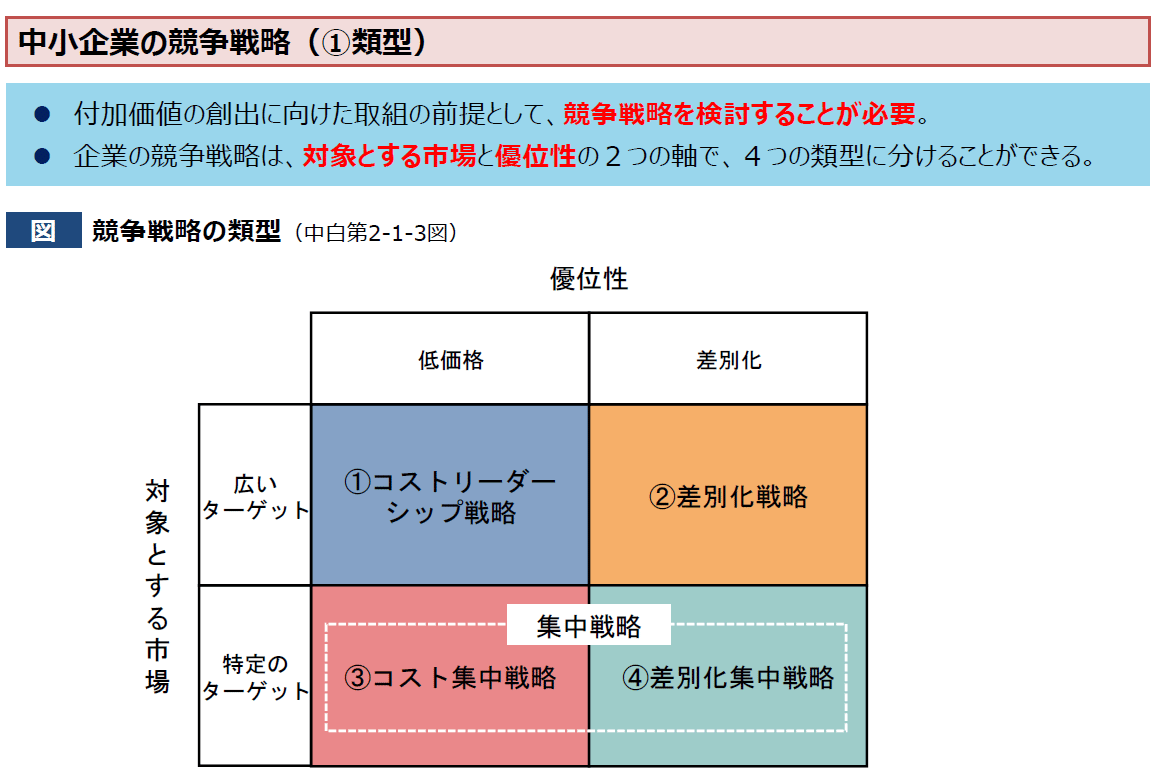

中小企業庁は、中小企業の理想的な企業戦略を「集中と選択」としています。

「集中と選択」とは、どの分野に集中し(建設業界でいえば、住宅に集中するのか、流通倉庫に集中するのか等)、そのうえで「低コスト」と「差別化」どちらで勝負するのかということです。

詳しく知りたい方は、中小企業庁のHPを参照してください。

中小企業白書の中には、中小企業を取り巻く環境と「付加価値」の必要性が明記されています。

どのようにこの「付加価値」を増大させるための経営戦略を考えればよいのか?のアドバイスをわかりやすく記載してくれています。

中小企業白書2020年版概要PDFより

自社や自社の提供する商品・サービスの強みはSWOT分析結果を記載

SWOT分析は定性的な自社分析手法です。

あくまでざっくりで良いので、強み/弱み/脅威/機会をまとめて記載します。

リンクのようにグラフを用いて表示しても良いと思います。

SWOT分析のやり方【エクセルテンプレート】プロジェクトの立案、選定の仕方

経営方針・目標と今後のプラン

上記の内容を基に、今後の経営方針と目標値を記載します。

補助事業の内容

最後に、今回導入する機械やシステムの概要を説明したうえで、それがどのように生産性向上に役立ち、いかに会社の目標達成に必要なのかを記載していきます。

例えば、自動結束機を購入するという内容で記載してみましょう。

これで終了です。

おすすめの書籍1:「競争の戦略」M.E. ポーター, 土岐 坤他

おすすめの書籍2:「競争優位を実現するファイブ・ウェイ・ポジショニング戦略」

まとめ

昨今、新型コロナウイルス感染症の影響で、経営が難しくなっている小規模事業主も増えています。

建築業界でも、中国からの建築資材の輸入がストップしたことで、工事を途中で止めなければならなかったり、着工を延期したりと、かなり影響を受けているようです。

今回ご紹介した「小規模事業者持続化補助金」は、そんな経営に行き詰っている事業者を支援するための補助金です。

新たな販路開拓や新商品開発など、経営持続のために必要な投資に対して補助してもらえます。

この補助金は自力での申請が十分可能です。

是非自力で採択を勝ち取って、自社の設備投資に活かしてください。