横浜国立大学理工学部建築都市環境系学科卒

一級鉄筋技能士

唎酒師

狂人のごとく特定の分野、中小企業を理解し、国の補助金を獲得します。最近は中小企業のM&Aにも挑戦中

「あーーーー設計書通りに配筋してもらわないと困りますよ。設計にはかぶり60mmと書いてあるでしょう?」

「確かに書いてありますが、D13をダブルで配筋すると、どうしてもかぶりは40mmしかとれませんよ?」

「困るんですよねーーーー!まあいいでしょう!あ、ここのピットのかぶりは60mm無いとダメなので、やり直してください」

「(それはいいんかい!)ここは土に面していないスラブでは?60mmは必要ないですよね」

「いやー!ここは設計上60mm必要なんですよねー!やり直してください」

・・・・

建設現場では本当にこのようなやり取りの会話が多いですよね。

このようなやり取りの根源にあるのは、偏差値や学歴、年収、利益、を圧倒的に優先した支配や上下関係のシステム思考です。

ゼネコンや設計の方が一様に悪いのではありませんが、彼らには「自分の価値観(特に偏差値や学歴)で優劣や上下関係を決定する」タイプがとても多いです。

悲しいことに、その価値観が自分自身を苦しめることになっている事にも全く気付いていません。

この記事では、ゼネコンや設計側の人間と職人側の人間のシステム思考について考えてみたいと思います。

目次

建設業で蔓延るシステム思考

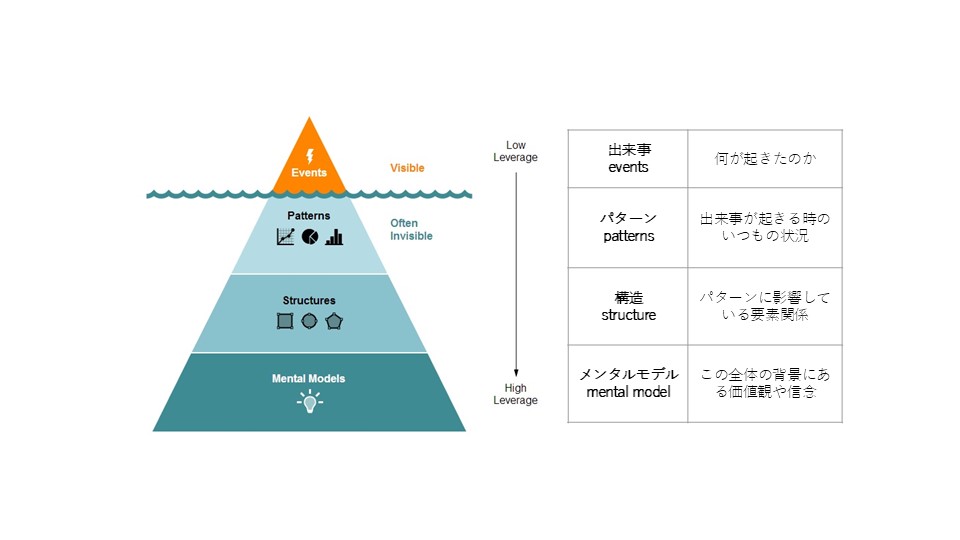

システム思考とは、物事を単なる出来事や問題として捉えるのではなく、その背後に潜むパターンや原因、構造、さらには個々の価値観や信念といった深層に目を向ける考え方です。

別名、氷山モデルともいわれています。

建設業の皆さんは、「ハインリッヒの法則」と言えば分かりやすいかもしれません。

1:5:399(??)の、1つの重大な事故の背景には何百もの小さい事故があるという、よく聞く「だから何やねん」ってやつです。

人々の行動や言動は、その人自身の内面的な価値観やメンタルモデルから生まれており、特に建設業のゼネコン側や設計側、職人側のそれぞれの環境において、価値観やメンタルモデルはガンマ分布(一定の確率で偏る)します。

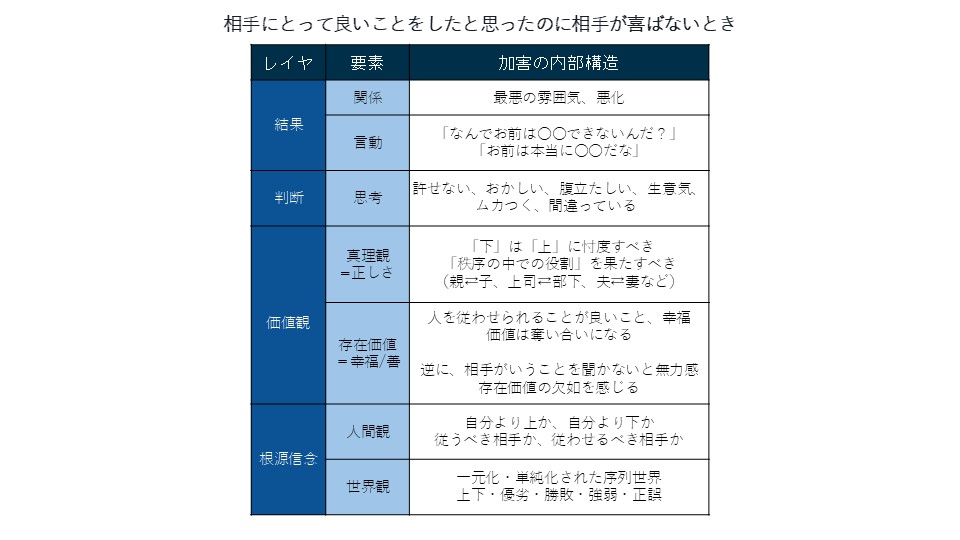

加害の概念例:あなたにも当てはまるのでは?

いきなりですが、下記の項目を読んでみて、自分に当てはまるかどうかチェックしてみてください。

|

1 2 3 4 5 6 7 8 |

- 「お前は自分の道具」「お前は自分の役に立つ」という考え方が根底にある。 - 「自分は常に正しい」「自分の考えを理解して当然」と考えがち。 - 言葉遣いが「~すべき」「~が当たり前」に偏り、義務や期待を強く押しつける傾向がある。 - 努力を重ねることでしか自己の存在価値を認められない。努力しない人を軽蔑したり、傷つけたりすることがある。 - 他人が自分の思い通りに動かないと、不安や恐怖を感じる。 - 恐怖が怒りに変わり、「なぜ自分をバカにするのか」「なぜ自分を傷つけるのか」と考えてしまう。 - 愚痴をこぼすことに対して「ムカつく」「問題解決すればいいだけ」と考えがち。 - 圧倒的な上下関係が権力によって決定されるような職場環境に染まっている |

「あれ?おれのことじゃん」と感じる方も多いのではないでしょうか。

特に、ゼネコン勤務の方は当てはまる方が多いのではないでしょうか。

実はこれらの考えや概念・言動の底にあるのは、「加害の概念」、つまり「ハラスメント」です。

建設業は、残念ながら構造的にハラスメントに溢れている職場環境にあります。

建設業界で、技能実習生が失踪したり、職場のいじめで亡くなる人がいたりする方が多いのは、無意識に加害やハラスメントの環境になれてしまっていることが原因です。

システム思考(氷山モデル)とは、その人の価値観によって生まれる行動や言動

このシステム思考の恐ろしさは、「自分でそれが正解と信じ切っていて、周囲がどう受け取っているかどうか気にしない/気づかない」ことです。

これは、システム思考が非常に強力である一方で、自己認識を誤らせる原因にもなります。

具体的には、個人や組織が長年の経験や既存の価値観に基づいて物事を判断し、その判断が「正しい」と信じ込んでしまうことです。

例えば、上司が部下に厳しい指示を出し続け、それが一時的に業績に良い結果をもたらしている場合、「この方法が正しい」と信じ込んでしまうことがあります。

それを、いざ自分が上司になったときに、全く同じように部下に厳しく指示をするように繰り返してしまうのです。

フィードバックが少ない環境では、自己の判断に対する再評価が行われず、間違いに気づくことが困難になります。

傍から見たら「おかしい」のに、本人は「自分が正解だ」と信じ切っており、それが周囲に悪影響を及ぼしていることに全く気付きません。

ゼネコン側の人間のシステム思考と、下請け側の職人のシステム思考は全然違う

ゼネコンと下請けの職人たちは、同じ現場で働いていても、その考え方や行動パターンは全然違います。

この違いは、仕事に対するアプローチや価値観の違いから来ており、システム思考の違いとして顕著に現れます。

認知バイアスによる盲目性

人間は自己の信念や先入観を強化する情報を集める傾向があります。

これを「確証バイアス」と呼びます。

システム思考が強い場合、自分の思考が正しいと信じ込むあまり、その思考を支持する情報ばかりを集め、反対の意見や証拠を無視してしまうことがよくあります。

このバイアスによって、自分が間違っている可能性に気づかず、問題を長期間放置してしまうのです。

ゼネコンの人間のシステム思考

ゼネコンに携わる人々のシステム思考は、一般的に組織内の序列や上下関係、そして利益重視の価値観が色濃く反映されています。

圧倒的な支配/上下関係

ゼネコンの職場では、上司と部下、または親会社と下請けの間に圧倒的な上下関係が存在します。

この構造が、現場でのコミュニケーションや意思決定に大きな影響を与え、仕事の進め方に強く反映されます。

上層部は部下に対して指示を出し、下層の従業員はその指示を忠実に遂行することが求められます。

言語化しない/できない 利益という価値判断基準でしか考えられない

ゼネコン側では、利益を最優先する傾向が強いため、物事を数字や利益を中心に考えることが一般的です。

そのため、時としてコミュニケーションが言語化されず、意思疎通が不十分な場合があります。

また、このような価値観に基づく行動が、現場での非効率やトラブルの原因となることもあります。

よく発生する建設業での事故は、利益を追求する価値観に基づくシステム思考によるものです。

「(輻輳作業で危ないけど、工期が無いし、余計な人工がかかるからまあいっか!)」

という思考が、

「何とか頼むよーーーー!」

という言動に変換されています。

一生無くならない事故発生件数を嘆き、ハインリッヒの法則がーーー!とか言っているのではなく、もっと組織の構造的な問題解決に取り組んだ方が良いんじゃないかと思います。

人間を偏差値や仕事ができるかどうかだけで判断するケースも多い

ゼネコンにおいては、従業員の能力や評価が偏差値や業績によって決まることが多いため、評価基準が一律であり、個々の能力や状況を適切に反映することが難しい場合もあります。

このような評価体系は、従業員の士気や仕事へのモチベーションに影響を与える可能性があります。

思うように部下が動いてくれなかったときにイライラしたり、大声で怒鳴ってしまうタイプの方は特に注意しましょう。

職人の人間のシステム思考

下請けの職人たちのシステム思考は、伝統的な師弟関係や技術的な価値判断基準に根ざしています。

ゼネコンの人々とは異なる価値観や行動基準が現場における振る舞いを決定づけています。

従属関係の沁みつき みんなでなんとかしようよと考える人が多い

職人たちの多くは、ゼネコンの指示に従いながら仕事を進めることが多く、長年にわたって従属的な立場を強いられてきました。

この従属関係が、職人たちの思考や行動に無意識的に影響を与え、時に現場での自主的な判断が難しくなることがあります。

このような厳しい上下関係があっても、「全員でなんとかしようよ」と思う人がとても多いです。

言語化しない/できない 「こうした方がよいとわかっていてもできない」

職人たちは、経験や直感を頼りに作業を進めることが多いため、自己の考えを言語化することが難しい場合があります。

「こうした方がよい」と頭ではわかっていても、長年の習慣や従来のやり方に従うことで、新しいアプローチを試すことに対する抵抗感が生まれます。

師弟関係や技術基準の上下関係の価値判断基準

職人の世界では、技術や経験に基づく上下関係が厳しく存在します。

ここが、職人の悪しき風潮ですね。

上層の人間こそもっと根本的な学習が必要

ゼネコンと下請け職人、両者のシステム思考は、それぞれ異なる価値観や過去の経験から形作られています。

この違いを理解し、システム思考を活用することで、現場でのトラブルや非効率を改善し、より効果的な仕事の進め方を実現できる可能性が広がります。

システム思考を取り入れることで、建設業界の問題解決に新たなアプローチを提供することができるでしょう。