横浜国立大学理工学部建築都市環境系学科卒

一級鉄筋技能士

唎酒師

狂人のごとく特定の分野、中小企業を理解し、国の補助金を獲得します。最近は中小企業のM&Aにも挑戦中

この記事では、若手建設業従事者の方に向けて

- 鉄筋のあきとは何か

- 鉄筋のあきとかぶりと間隔の違い

- あき寸法の基準

について説明します。

目次

鉄筋のあきについて

鉄筋のあきは一般的な工事に必要とされる検査項目のひとつです。

まずは、一般的な検査項目とコンクリートについて見てきましょう。

配筋検査一覧

一般的な配筋検査項目は以下の通りです。

|

1 2 3 4 5 6 |

鉄筋の径 鉄筋の本数 あき スペーサの数 かぶり 継手位置 |

コンクリートの成分

鉄筋のあきについて見ていき前に、なぜ鉄筋のあきが重要な検査項目になっているのか確認します。

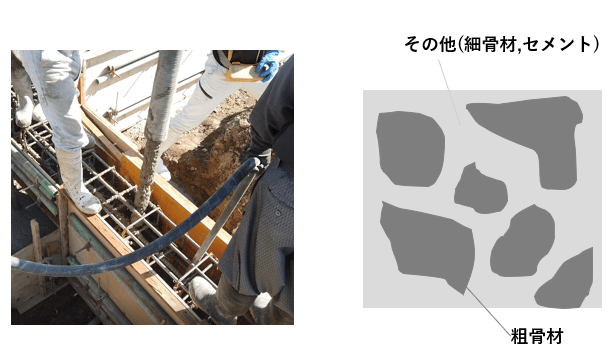

コンクリートの成分はセメント、水、細骨材、粗骨材、混和材料です。

この成分のうち、最も体積が大きいものは粗骨材になります。

コンクリートをもれなく充填させるために鉄筋のあきが必要

鉄筋のあきとは、鉄筋と鉄筋の間のことをいいます。

なぜあきが必要かというと、コンクリートが鉄筋の周りにきっちりと充填できるようにするためです。

コンクリートはセメントや砂利などからできているわけですが、この砂利の寸法より鉄筋のあきが小さいと、砂利が鉄筋の間に入りません。

そうなると、鉄筋の間にコンクリートが入っていない空間ができてしまいます。

コンクリート不良の代名詞である、豆板(ジャンカ)が発生します。

コンクリートが詰まっていない鉄筋コンクリートは、不良品ですのでコンクリートを壊して再度コンクリートを打設することが必要です。

せっかく作った鉄筋コンクリートを壊すのは忍びないですよね?

ですので、鉄筋のあきを確保することは、とても大切になります。

鉄筋のあきと似たようなものに、かぶりがありますが、あきとかぶりの違いを説明できるでしょうか?

鉄筋のあきとかぶりと間隔の違い

鉄筋のあきとかぶりと間隔は、似たような場所を指しているため、勘違いしやすい部分です。

まずはあきとかぶりの違いから説明しましょう。

あきは鉄筋と鉄筋の間のこと

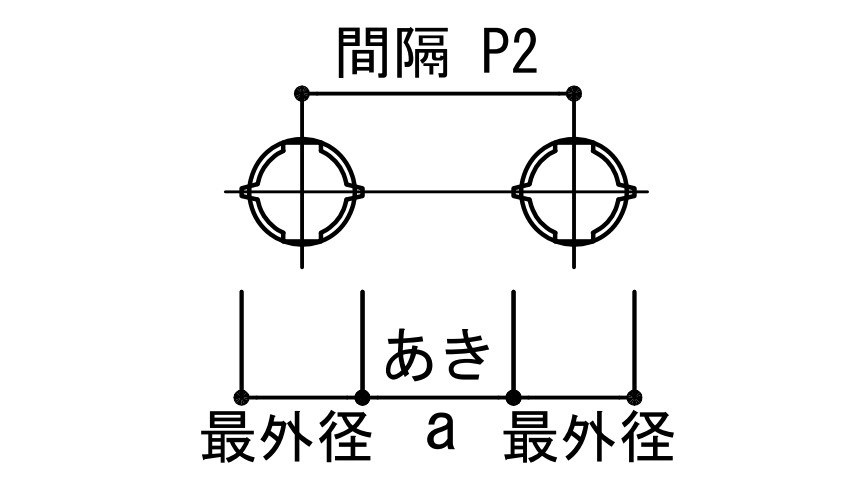

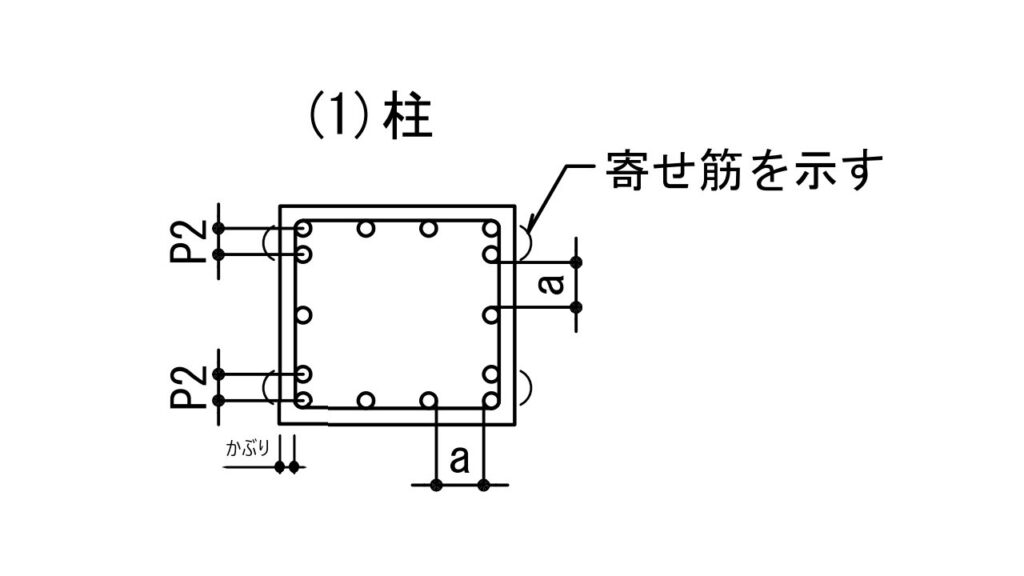

鉄筋のあきとかぶりは、図のように指している場所が違います。

図のaがあきを示しています。

あきは鉄筋と鉄筋の間のことをいいますが、かぶりは鉄筋とコンクリートの表面までのことです。

かぶりは鉄筋を腐食から守るために必要

あきはコンクリートを鉄筋の周囲に十分いきわたらせるために必要

あきとかぶりの違いについて理解できたでしょうか?

次は、鉄筋のあきと間隔の違いについてご説明します。

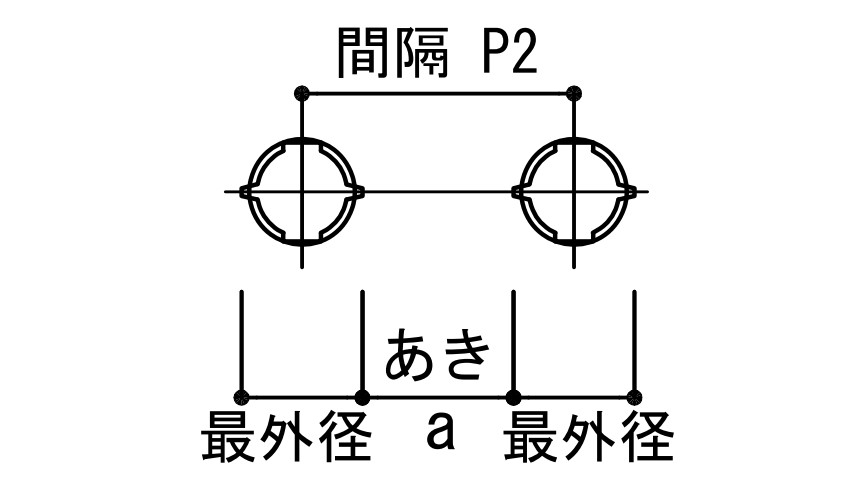

間隔は鉄筋の芯から隣の鉄筋の芯までのこと

鉄筋のあきと間隔は、ほとんど同じような意味で使われますが、ほんの少しだけ指している部分が違います。

例えば、あきは鉄筋と鉄筋の間のことを指しましたが、間隔は鉄筋の芯から隣の鉄筋の芯までのことです。

間隔はピッチと呼ばれることもあります。

ここまで、あきとかぶりと間隔の違いについて説明してきました。

それぞれの違いについて理解できたと思います。

それでは、あき寸法の基準値はいったいいくつなのか、確認していきましょう。

あき寸法の基準値はいくつ?

あき寸法の基準値は3つあります。

|

1 2 3 |

使用骨材の最大粒径の1.25倍 25mm 鉄筋の最大径の1.5倍 |

この3つのうち一番大きな寸法のものが、あき寸法です。

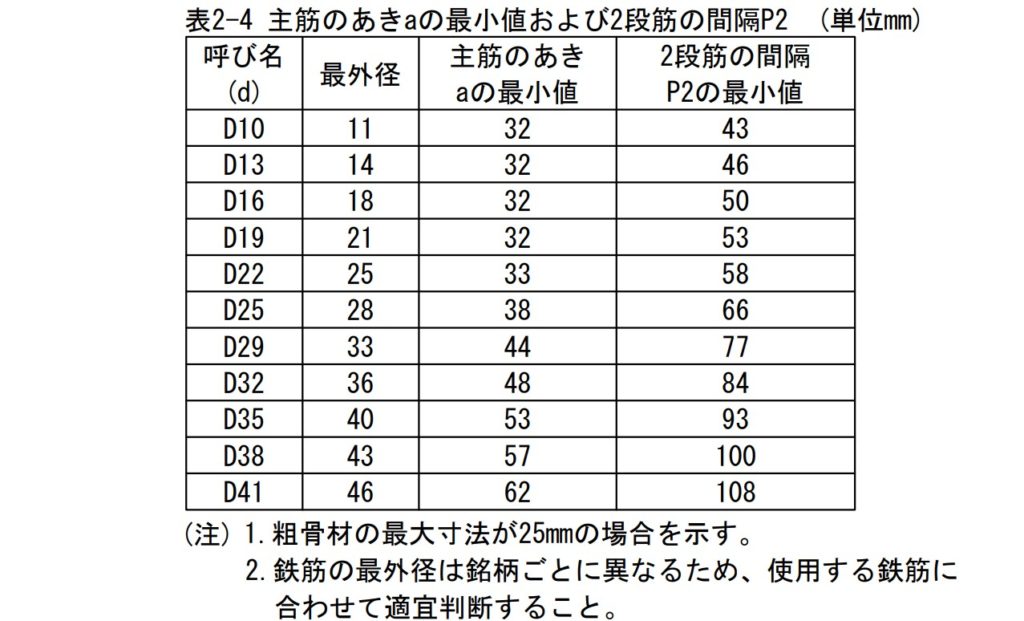

鉄筋のあき早見表

実務であきを計算する時は、毎回電卓をたたいて計算する余裕はありませんので、基本的には早見表を使います。

多くの場合は設計図書に載っていますので、必ず設計図の構造図を確認するようにしましょう。

たまに設計図に載っていない場合がありますが、その場合は自分で計算して早見表を作っておくと仕事がスムーズになります。

例題:あき寸法と鉄筋間隔を正確に求めよう

では、コンクリートの粗骨材が25㎜、鉄筋径が32㎜の柱筋の場合、必要なあき寸法はいくらになるでしょうか?

実際に計算して求めてみましょう。

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |

コンクリートの粗骨材が25㎜、鉄筋径が32㎜の柱筋の場合 #使用骨材の最大粒径の1.25倍 25mm×1.25 =31.25mm #鉄筋の最大径の1.5倍 32×1.5 =48mm>31.25mm 必要なあき寸法は48mm #鉄筋間隔 D32の最外径は36mm 48mm+36mm=84mm |

計算の仕方はわかりましたか?

鉄筋工事であれば、理解していて当たり前の知識になります。

計算の仕方がわからなかった方は、繰り返し解いて練習しましょう。

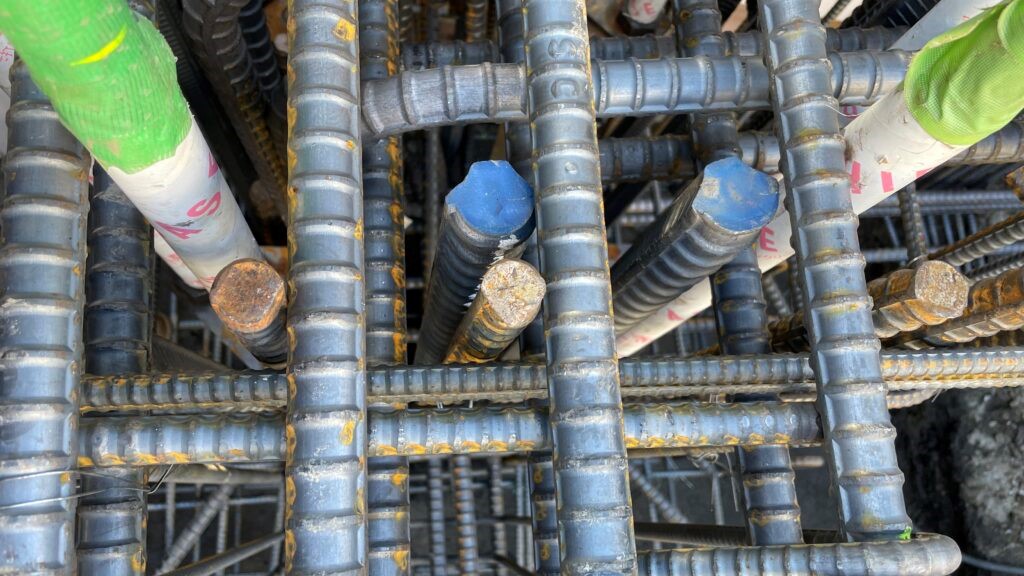

あきの検査はコンクリート打設の前に行う

あきの検査は、コンクリート打設の前に行います。

発注者や監理者が立会いをし、目視やスケールによる測定で、あきが確保されていることを、あきが少なそうな場所を選んで検査するのが一般的です。

具体的な例を言うと、重ね継手の部分や機械式継手の部分はあきが確保されていないことが多いので、よく検査対象になります。

寄せ筋も、寄せすぎてあきが確保できていない場合があるので、注意してください。

検査を受ける時は、指摘を受けないように事前に自主検査を行い、問題点を解決しておきましょう。

結束線のひげに注意

ハッカーを用いた手作業での結束の場合は注意が必要です。

結束線のひげがかぶり側に飛び出していると鉄筋よりも早く腐食するので、ひげは内部コンクリート側に折り曲げておくことが重要です。

検査時に厳密に注意されることもあるので注意しましょう。

まとめ

この記事では、鉄筋のあきとは何か、あきとかぶりと間隔の違い、あき寸法の基準について説明しました。

簡単にまとめると、鉄筋のあきとは、鉄筋と鉄筋の間のこと、かぶりとは、鉄筋からコンクリート表面までのこと、間隔とは、鉄筋の芯から芯までのこといいます。

この記事を参考に、鉄筋について理解を深めてください。