横浜国立大学理工学部建築都市環境系学科卒

一級鉄筋技能士

唎酒師

狂人のごとく特定の分野、中小企業を理解し、国の補助金を獲得します。最近は中小企業のM&Aにも挑戦中

鉄筋工事の大切な用語に定着長さというものがあります。

この定着長さは、建築でも土木でも同じように使われており、鉄筋工事の基本中の基本の知識です。

この記事では、この定着長さの定着の意味、定着長さの種類、各部位における定着長さ(L2、L3、La、Lb)について説明していきます。

目次

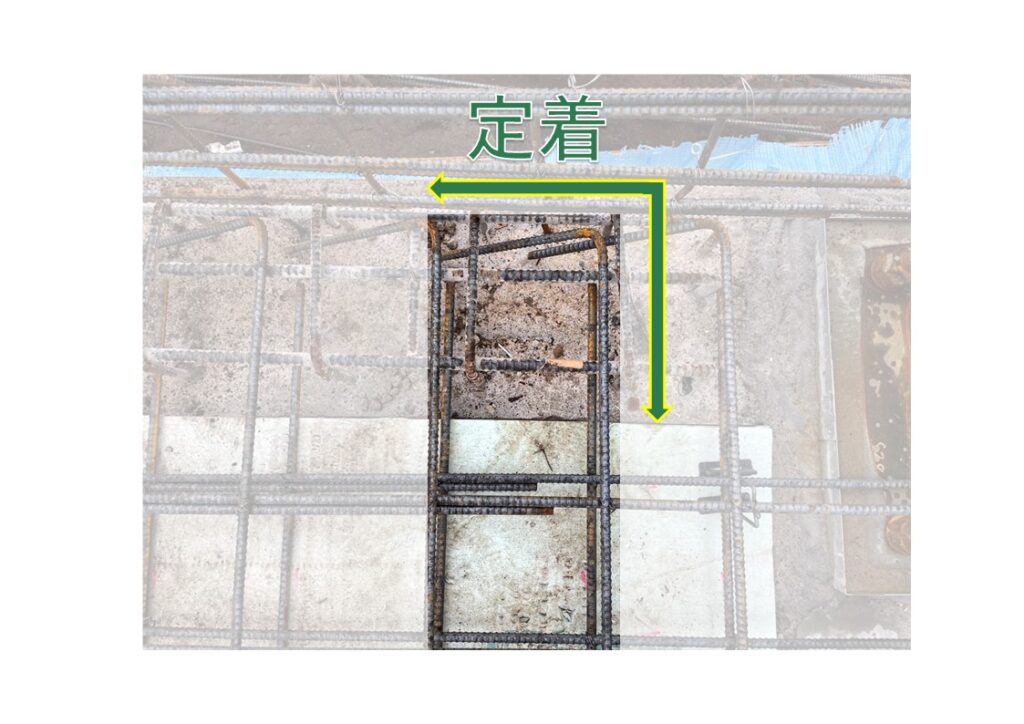

定着とは?

鉄筋コンクリート造においては、鉄筋の定着長さと継手長さは特に重要な概念であり、これが不足すると適切な応力を他の構造部材に伝達することができません。

まずは、定着の基本的な知識から確認しましょう。

定着はどうして必要? 不足すると脆弱な構造物になってしまう

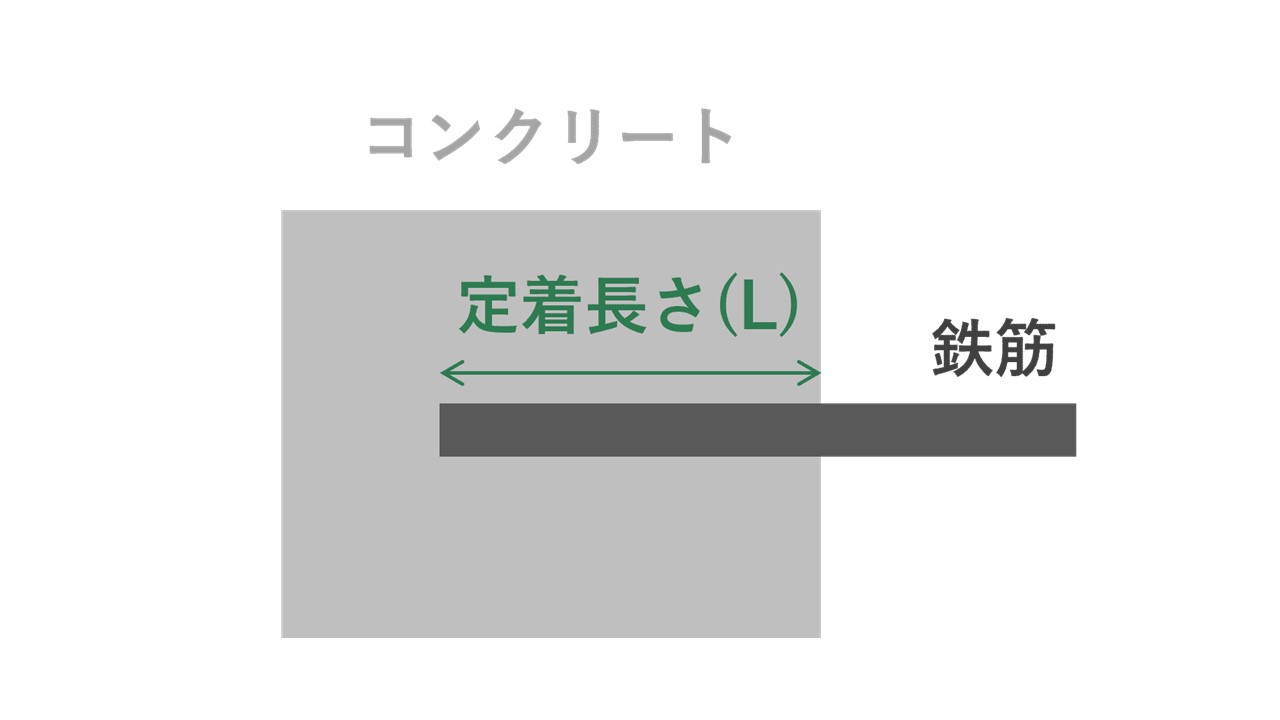

定着とは、鉄筋をコンクリートから抜け出さないように埋め込むことです。

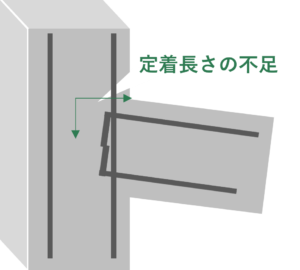

定着が不足すれば十分な強度を持った構造物とはならず、図のように接合部が脆く劣化が早い構造物になってしまいます。

定着の2パターン

定着には様々なパターンがあります。

梁主筋を柱に定着する、小梁主筋を梁に定着する、スラブ筋を梁や小梁に定着するなどです。

定着の方法には2種類あり、真っすぐに定着する直線定着と、折れ曲がって定着するフック付き定着があります。

直線定着

図のようにコンクリートに埋め込んだ鉄筋を引っ張るとどうなるでしょうか?

鉄筋の引張力以上の力で引っ張ると鉄筋は伸び切れてしまいます。

この時、鉄筋の定着長さが短い場合、鉄筋は切れる前にコンクリートから抜け出してしまいます。

鉄筋の定着力はコンクリートとの付着力で決まるため、コンクリートとの表面積を大きくするために鉄筋にはふしとリブが設けられています。

フック付き定着

フック付き定着は、フックがある分コンクリートに引っかかって鉄筋が抜けにくくなるので、定着長さは短くなります。

フックの角度や長さにも決まりがあるので、フック付き定着は覚えることが多く注意が必要になります。

直線定着とフック付き定着は何が違うのかというと、折れ曲がっていたらフック付き定着、真っすぐだったら直線定着だと覚えておけば良いでしょう。

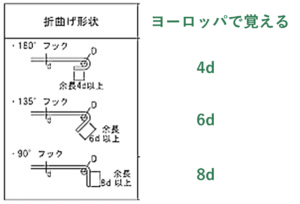

フック折り曲げ形状は「ヨーロッパ」で覚える

鉄筋のフック折り曲げ形状は3種類あります。

この時の余長はそれぞれ4d、6d、8dで鉄筋技能士はよく「ヨーロッパ」で覚えています。

定着起点

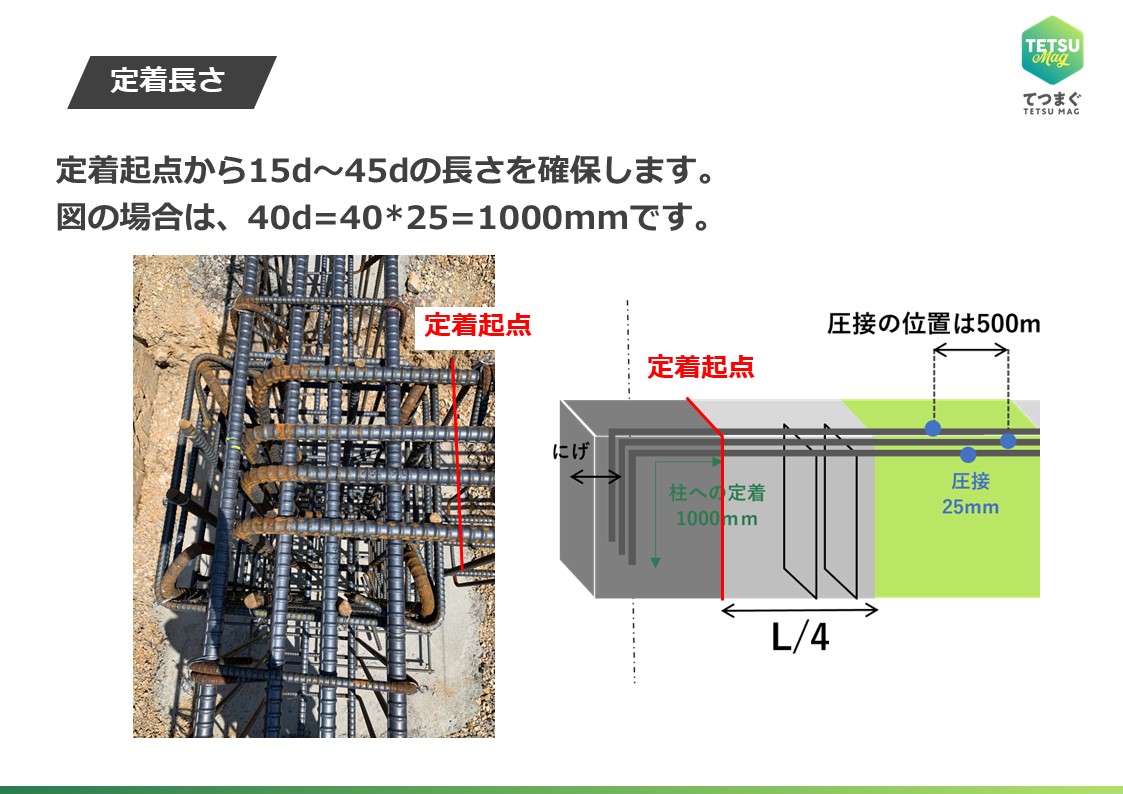

定着長さは、定着起点から15dから45dの長さを確保します。

図の場合は、定着起点は、赤線です。

赤線は、柱のコンクリート面であり、墨と同じ位置になります。

定着長さを計算すると、40dは、40かける25で1000mmとなります。

鉄筋の定着長さ(L)

定着の基準はコンクリートへの埋め込み長さ(L)で管理されています。

これを「定着長さ」といいます。

構造物の設計では、「引張力によって鉄筋がコンクリートから抜け出る前に鉄筋が切れるような定着長さを取る」という設計方法なのがポイントです。

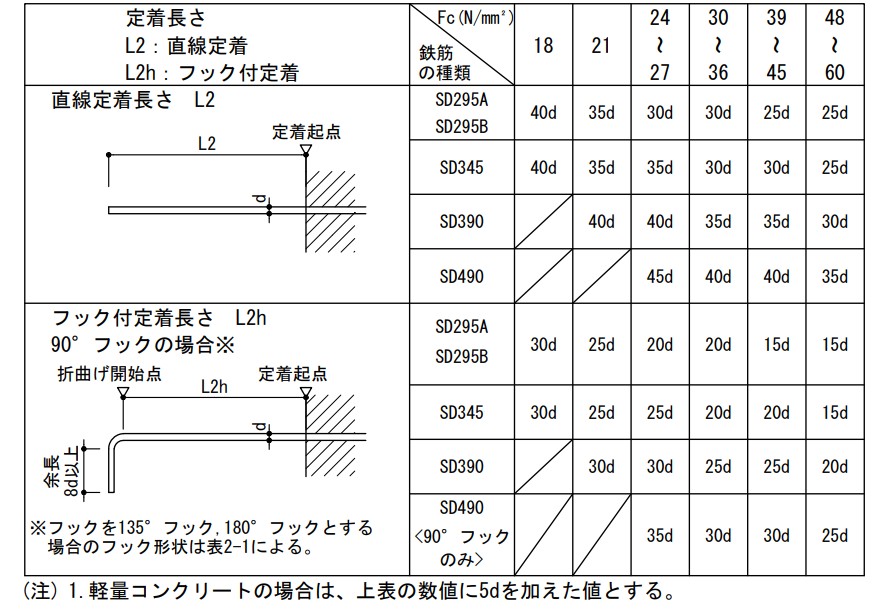

鉄筋の抜けにくさを確保するため、コンクリートの強度や鉄筋の種類、鉄筋径によって定着長さが変わります。

例えば、コンクリートの設計基準強度Fc=18で鉄筋の種類がSD295Aの直線定着の場合、定着長さは40d(d:鉄筋の径)となります。

つまり、D10の鉄筋であれば40×10=400㎜が定着長さとして必要です。

この値は基本的には同じですが設計図書によって違うこともあるので、しっかりと現場の設計図を確認するようにしましょう。

引張力によって鉄筋がコンクリートから抜け出る前に鉄筋が切れるような定着長さ(L)を取る

L2は「特記のない場合、小梁やスラブの下端筋を除く一般的な定着長さ」

L2とは、特記のない場合、小梁やスラブの下端筋を除く一般的な定着長さのことを指します。

例えば、Fc=18でD10のスラブ上端筋なら、400㎜以上梁にスラブの上端筋が飲み込んでいないといけません。

鉄筋工事においては基本的な用語ですので必ず覚えておくようにしましょう。

L3は「小梁やスラブの下端筋の定着長さ」

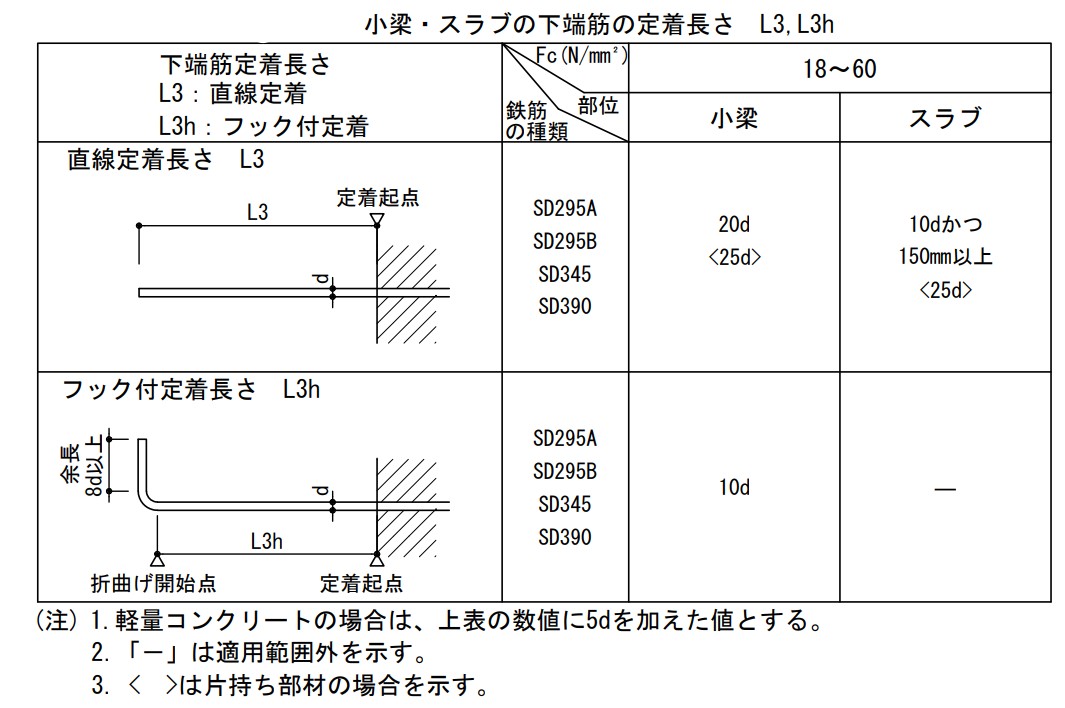

L3とは、小梁やスラブの下端筋の定着長さのことを言います。

定着長さはどこの部位の鉄筋なのかによって必要な定着長さが変わります。

一般的な部位はL2、下端筋はL3などと混同しないように工夫がされているのでしょう。

具体的な例を言うと、スラブの下端筋がL3になります。

L3はL2に比べて引き抜きの力が弱い部分に使わているため、L3はL2に比べて短いのが特徴です。

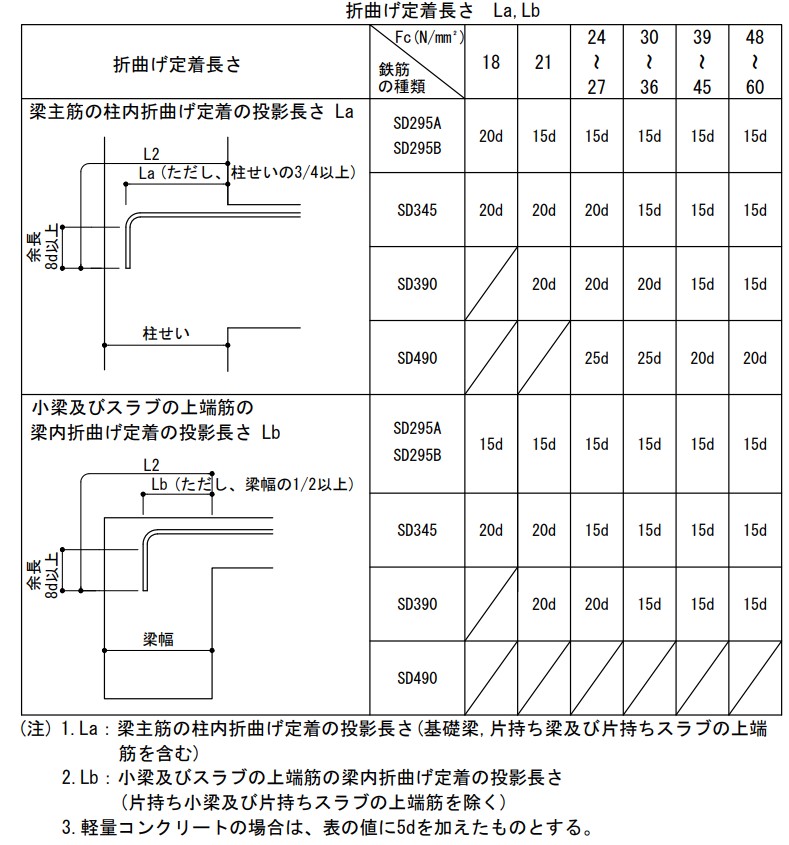

Laは柱内定着 Lbは小梁やスラブの上端筋の梁内定着

Laとは、柱内に定着する梁主筋の折り曲げ定着の曲げる部分までの長さです。

Lbとは、小梁やスラブの上端筋が梁内に折り曲げ定着する時の、曲げる部分までの長さになります。

どちらも、折り曲げ定着する時の、曲げる部分までの長さのことです。

なぜわざわざ曲げる部分までの定着長さを指定するのかというと、普通の定着長さでは梁の幅や柱の幅を越えて定着しなければいけないことが出てきているからです。

しっかりと梁や柱に荷重を伝えられるように、LaやLbが決められています。

梁主筋を柱へ定着させる場合は、Laの数値は柱せいの3/4倍以上としなければならない

まとめ

この記事では、この定着長さの定着の意味、定着長さの種類、各部位における定着長さ(L2、L3、La、Lb)について説明しました。

構造物の設計では、「引張力によって鉄筋がコンクリートから抜け出る前に鉄筋が切れるような定着長さを取る」という設計方法が採用されています。

その為、定着はコンクリートへの埋め込み長さ「定着長さ」(L)で管理されています。

この定着長さは、鉄筋コンクリート造においては最重要の概念です。

コンクリートの設計基準強度や鉄筋の種類、鉄筋が使われている場所によって定着長さが異なるので、設計図でよく確認しましょう。